政府停擺危機解除:政治妥協與市場信心的界線

政府停擺危機暫時解除

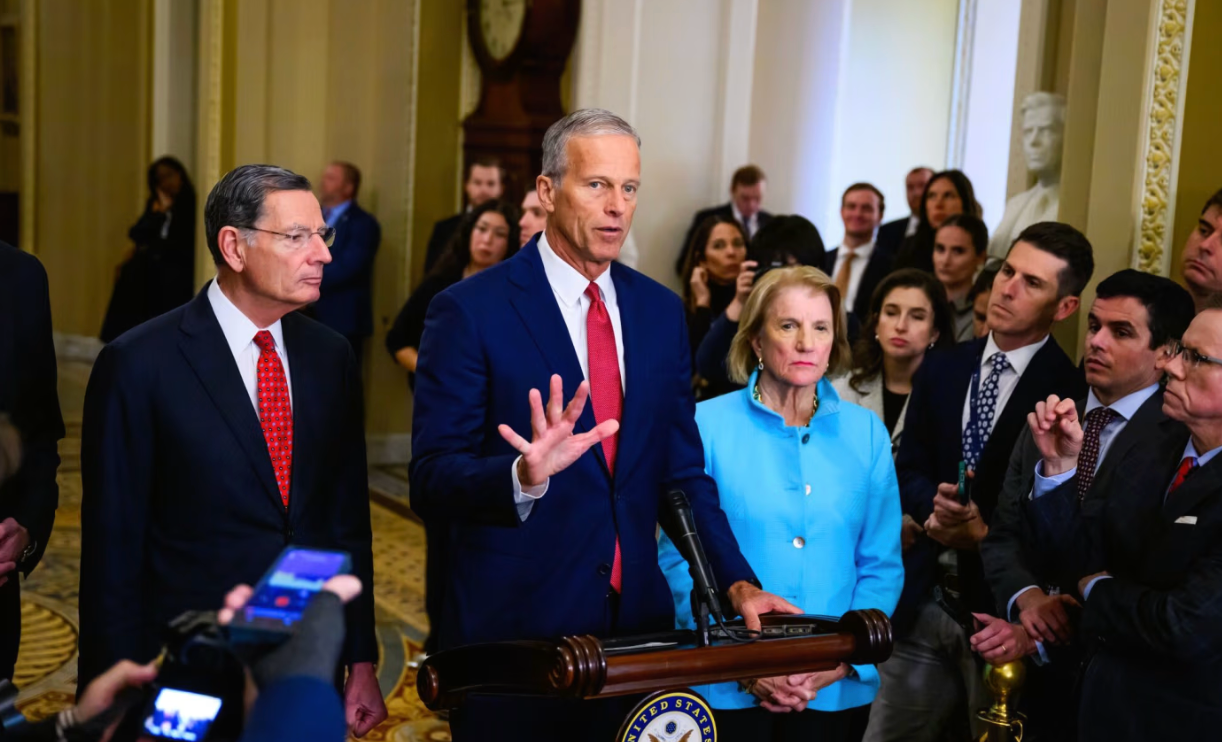

(來源:Pete Kiehart / Bloomberg News)

在歷經 40 天的停擺陰霾後,美國聯邦政府終於迎來喘息。2025 年 11 月,美國參議院兩黨多輪協商後,最終就臨時撥款協議達成共識,結束史上最長政府停擺。依據協議,政府資金將延續至 2025 年 1 月 30 日,為財政談判爭取一段短暫緩衝期。對華府而言,這是政治現實下的妥協;對市場而言,則是久違的穩定劑。

臨時協議的核心

本次協議重點在於暫時緩解危機,除延長資金撥款外,文件還納入數項具象徵性的修正:

- 撤銷前總統特朗普時期解雇聯邦員工的行政指令,重建行政體系穩定性;

- 確保糧食券(SNAP)計畫延續至 2026 財政年度,避免社會補助中斷;

- 設置防範未來停擺的預算穩定條款,要求兩黨在指定期限內完成財政協商;

- 針對《平價醫療法案》(ACA)另行投票,將醫療補助議題自本次協議中分離。

此設計屬於典型的分階段妥協策略:將爭議性政策延後處理,以換取短期制度穩定。

民主黨的策略調整

對民主黨而言,此次停擺既是壓力測試,也是策略轉型,面對 ACA 補貼議題,黨內原本堅守醫改底線,但在特朗普陣營及保守派強烈反對下,最終選擇讓步——分離醫療議題,以換取政府恢復運作。

部分進步派批評讓步過多,主流派議員強調政治妥協屬於治理的一部分,當高通膨與市場波動持續,讓聯邦機構停擺的代價遠高於政策堅持,民主黨逐步重新以治理為核心,展現更重視制度設計的政治手法。

制度延遲與信任消耗

40 天的政府停擺不僅造成行政停擺,更導致制度信任崩解,許多聯邦部門因預算凍結而暫停運作,經濟數據發布延遲、企業決策受阻、社會補助停發,這些結果源自預算凍結。

這些隱形延滯對市場信心的影響遠遠超過短期財政成本。American Federation of Government Employees(美國政府雇員協會)統計,超過 80 萬名聯邦員工在停擺期間薪資延遲,部分地區公共交通與糧食補助系統停擺。對國會而言,這不僅是政治風險,更是治理結構的警訊。

市場反應

協議達成後,美股期指即刻上漲,S&P 500 期貨漲幅超過 1.2%,反映投資人對短期穩定的強烈期待。分析師指出:此次暫時緩解危機雖未解決預算根本問題,但釋放明確訊號,顯示政治分歧仍可透過制度調節機制化解。外界普遍預期,此輪回穩將為年底財政談判爭取時間,也為聯準會貨幣政策決策提供更清晰的環境基準。

總結

這場政府停擺結束,象徵美國政治體系具備壓力下的自我修復能力,同時也揭示其脆弱性。協議的臨時性意味著危機僅獲暫時緩解,並未徹底消除。在華府的政治現實裡,共識往往在疲憊與壓力後形成。市場信心則總是在不確定中重建。當治理效率成為稀缺資源,政治妥協也成為金融穩定的關鍵一環。

相關文章

黃金價格走勢:市場焦點轉向鮑威爾演說

新手必讀:2025 年最新美債 ETF 推薦及策略

Nasdaq 100 指數最新動態與投資策略

2025 年房屋稅新制全方位解析—政策修訂重點及納稅人因應對策